デジタル地政学の中の日本

国際経済連携推進センター

国際情報戦略研究部長・主任研究員

横澤 誠

複雑化するデジタル地政学ゲーム

言うまでもなく、「地政学」とは地理的な特徴、政治、経済、文化などの歴史と現状を元に、一国の方針を論じるためのものである。デジタル技術は前世紀からのコミュニケーション技術の発展を飛躍的に進化させ、日常的に接する情報の多くにおいて地理的な距離感を喪失させている。現実世界における位置関係を塗替え、遠交近攻の戦略を無意味なものにしつつある。一方で、伝統的な南北問題、東西冷戦が形を変えながらも、新たに「ライクマインデッド(like-minded友好国関係)」を距離尺度としたバーチャルな地図上の「地政学」が形成されようとしている。

米ソの冷戦終了後21世紀的な秩序の中で、世界経済は三つの地政学的中心を軸として全ての議論が渦巻いているように思える。一つ目は世界経済の覇者として君臨してきた米国、二つ目は異なる言語・文化の断片化を乗り越え、デジタル経済を嚆矢として域内の市場単一化を目指す欧州(EU)、三つ目が限界まで国家権力を強化しリープフロッグ戦略により最大限の生産効率と驚異的な成長を実現した中国である。これら米中欧の三極構造の中では、米中デカップリング(離反)が中心となり国防面、経済面、人権や環境問題、資源やサプライチェーン、技術開発、宗教や文化というあらゆる社会の局面において、時には激しく対立し、部分的には表裏両面で利益を共有し互いに影響しあいながら、ゲームの状況を複雑化している。

一方で米欧関係は米国における政権交代後も、依然として単純なリカップリング(再融和)だけでは理解が進まない。特に最先端技術とそれに伴う規模の経済で市場を支配する米国企業の優勢は顕著である。GAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoftなどの米国に本拠を置く巨大デジタル企業群)に対抗し、正面から競合戦略をとる日本企業は少ない。一方でEUではデジタル単一市場の独立性を維持しようと、5G、ブロックチェーンからAIに至るまで独自の技術開発目標と規制の統合化を進めてきた。個人情報保護に関するEUの強力な規制(GDPR、General Data Protection

Regulation―「一般データ保護規則」)の「一般」とは、第一にEU加盟国ごとの違いと第二に規制の対象となる分野ごとの違いを乗り越え、基本的人権としてのプライバシー保護を域内はじめ世界において実現しようとする強烈な思想が現出したものである。この点で米国の現行データ保護法制である、分野ごとと管轄する州ごとに独自性を持つ法体系と異なる。また、視点がデータ主体者たる個人の保護にあるため、米企業と欧州の個人との間の懸念がきっかけとなった訴訟が、国家間のそれ以前の合意を覆す形で決着することもしばしば起きている。

デジタル分野においても、独自の覇権拡大を目途とした「一帯一路」構想を掲げる中国は、ここで改めて解説を加える必要がないほど、全世界への影響力を強めている。第五世代通信網(5G)の規格をめぐる欧米と中国の企業間の交渉は、まさに「覇権争い」といっても過言ではなく、このために既にまだ5G黎明期にありつつもより中立性の高い「第六世代」へ早期に移行する議論も随所で行われている。しかしながら日米欧企業の一部では、巨大市場として、生産拠点として、開発拠点として、投資主体としての中国の重要性は依然として重く受け止められており、「対立」の裏で多様な動きが複雑に進行している。

デジタル地政学と日本の状況

デジタル地政学の状況の中で、日本は米中欧の三極のいずれとも深い関係を維持している。中国のデカップリングが進む中においてもその現実世界における地理的近接性から見ても、ビジネスパートナーである中国企業との関係は依然として重要であるし、レアアースなど現実の天然資源を中国に依存している状況は続く。一方でAIや5Gといったデジタル先進技術において日本は米欧間の開発協力に参加しながらも、その米欧両極の中で微妙なポジショニングを取っていることも多い。

日本においてはここ数年でデジタル変革への期待が高まってきた中、なかなかその効果が期待通りというところまで行かない部分も多く取り残されている。国内課題においても依然としてデジタル化に取り残されて放置されている場面が多い。中小の事業者の生産性向上や、デジタルの恩恵に取り残されてしまった層が忘れられ、電子マネーの支払いもクレジットカード支払いさえなかなか進まない。電子証明書や電子医療情報の利用は大企業に限られ、中小規模の業務におけるデジタル化の立ち遅れが、社会全体のデジタル変革の足を引っ張っているのではないかと思われる。

本当の意味での新しいビジネスが、「データの利活用」からまだ生まれてきていないのではないだろうか。それどころか政府や大企業が総人口に対して相当な割合を対象として開発したシステムが、相次いで機能不全や障害に陥っており、社会的に負の影響をもたらす事態が頻発している。「こんなことならデジタル技術に依存するのではなかった」、「これでは何のためにデジタル化したのか」、「一体何回、同じデータを入力させられるのか」といった声も、コロナ禍の影響で増幅されて聞こえており、デジタル化への「信頼」が損なわれつつあるのが現状である。

デジタル化は本質的にグローバル化であり、大なり小なり既存のビジネスに影響を及ぼす範囲が格段に広まってくる。小規模の事業者が、自分本人は全くデジタル技術を使わないでいても、商材の価格、流通の形態や量がデジタル化に大きく影響を受けている。逆にデジタル化をグローバルビジネスへの架け橋と捉えて、新たな業態やイノベーションを誘発することが期待されていたのであるが、なかなかそうなってはいない。

更に、デジタル化の実態については「何がどうなっているのか」を十分把握している者がいない。圧倒的なエビデンス不足や情報の囲い込み、オープンに共有することにより生じる新たな価値についての理解が進まない。

DFFTを取り巻く状況(データは不完全な資源である)

データは新たなデジタル経済における新しい資源であるが、その性質は伝統的な資源とは大きく異なり多義性多様性を持ち、所有権や管理コントロールの意味も曖昧である。

「自由なデータ流通」を完全否定する国はなく、その実現方法における不協和音が混乱を増大している。例えば中国を起点終点とする越境データ流通は全て「中国にとって都合の良い」データ流通であり、物流のように移動によって相互利益が自動的に生じるものではない。

データはそのものが資源として万能の効力を持つものではなく、むしろその取り扱いの動機や流通の両端に位置する者の価値観によって資源としての性質が変化する難しい性質を持つことを念頭に置いた議論が求められる。

COVID-19の遺した「ニューノーマル」と果たせなかった変革

新型コロナウィルスの感染拡大状況はこの変化を加速したが、その方向性を見るに、単純な量(Volume)だけでは経済的価値に直接結びつかず、その鮮度、品質が注目されるようになったことが言える。過去の違う状況の下で語られていた合意内容の意味が薄れ、Velocity(速度)を持ったより最新の状況を素早く共有することが求められる。また、Variety(多様性)自体が価値を持つので、世界のデータをたった一つの原理によって一様に管理支配することも難しく、国家資本主義、人権主義、自由資本主義のどれも決定的な優勢を獲得することは難しいだろう。

世界規模と同様、日本においても数十年に一度の全国規模の大きなショックとして、2011年の東日本大震災以上の社会経済的な影響が出ている。せめて、このインパクトを変革のきっかけとすることができないかと、デジタル変革、ニューノーマル1)を模索する動きがあったものの、良くも悪くもこれまでの期間では社会経済の基盤を本質から塗り替えるまでには至っていないのではないだろうか。公的機関に提出する書類の電子化はまだまだ未達成のものが多く、電子決済、電子決裁も進んでいない。リモートワークも、生産性の観点からは今のところ弊害も大きいのではないかという論点もある。これには大急ぎで拙速なデジタル変革を試みた結果、システムの機能設計や開発、運用が追い付かず、システム障害が相次いでしまったことも影響している。

変革には時間のかかるものもあるだろうが、世代交代を待つだけの姿勢では同じことの繰り返しである。今後期待される回復期にあって世界に取り残され周回遅れが積み重ならないようなリーダーシップを発揮することが求められる。

「データに関するデータ」が不足する中で進まない議論

新型コロナウィルスが猛威を振るう直前に日本経済新聞において、越境データ量統計が紹介された。中国の越境データ量が、ある報告では米国を遥かに超えたとするものである2)。しかしながら、この数字にはいくつかの前提があり、越境データ流通を制限する中国の政策の影響が反映されているのか疑問が残る。

このように越境データ量の計測は各機関が独自の前提を持って不揃いの数字を出すのみで、整合性が取れていない。マクロ手法・ミクロ手法を組み合わせながら、まずは越境データ流通とその上に重なる信頼についてのエビデンス探索が求められる。特にデータ流通が阻害されるとビジネスに悪影響があることを、多様なエビデンスとともに提示することが求められる。

個人情報保護規制を中心にGDPへの影響の推計などの研究はなされているが、エビデンスに基づきデータ保護主義やデータ流通がもたらす実務に対する影響を考えるには、もう一段高所の経済的影響と企業の実務の立場からの阻害感を定量的に分析する必要がある。このための準備的な調査として2021年から開始したASEAN諸国にインドを加えた地域での結果を紹介している。(参考資料A)

現状把握を踏まえた論点

第一に、自由な越境データ流通によりアジア太平洋地域を単一市場に近づけることが重要である。デジタル経済の最大の利点は、データの集積と処理資源の集中による効率化、つまりコストの削減と安定した価値の再生産に結びつけることにある。そのため、基本的には国境を跨ぐことに起因する制限、規制環境の違い、課せられる関税などを最小限にすることで、「デジタル経済圏」の規模を大きくする論点が支持を受けることとなる。

同時に、どのような規制が問題かを考えねばならない。具体的な論点に結びつけるために、デジタル保護主義、DFFTの阻害要因についてできる限りの客観的事実を元として、現状をスケッチすることから始め、OECDやAPECにおいて、官民連携で日本の立場をプロモートしていくことが有効である。

自由な越境データ流通によるアジア太平洋地域の単一市場化がDFFTの出口

EUのデジタル単一市場により独自の経済圏を維持しようとする試みは、新型コロナ共存経済にあっても、地域間の市場開発競争を活性化させている。世界市場は共通した理念を基盤とすべきであるが、同時に多様性を維持し、切磋琢磨により、より高次の発展を目指すべきである。日本の現有経済規模を根拠として、米中欧いずれにも過剰に阿らず、独自の信頼に基づくデジタル経済のモデルをアジア太平洋地域を中心に主張していくことが必要である。

ECIPE(欧州国際政治経済研究所)の2014年調査3)により、データローカライゼーション規制がその国の経済に与える負の影響はGDP比率において最大1%程度であることが報告されている。こうした分析をさらに広範囲かつ詳細化して進めることにより、データの利用が各国経済にどのようなインパクトを与えうるのかを考えるべきである。

TPP(環太平洋パートナーシップ協定)においても、第13章の電気通信章、第14章の電子商取引章において、データ流通をめぐる自由化の合意内容が定められており、加盟国はすでに、この地域における単一市場化への第一歩を踏み出しているといえる。RCEP(東アジア地域包括的経済連携)においても、第12章において電子商取引に関する規定が記述されている。

また、チリ、ニュージーランド、シンガポールの3カ国が2021年に締結したデジタル経済パートナーシップ協定(DEPA)は、合意に至るまでの交渉期間がわずか8ヶ月であり、TPP(10年以上)などと比べ異例の速さである。こうした動きの全てが自由な越境データ流通の持つ重要さを反映したものであり、その狙いは信頼性があり、単一化を目指したデジタル経済市場の実現にある。市場の単一化により、効率化、スケーラビリティ、需給変動の平準化など多くの利点が期待できる。

データの資源としての不完全さを補う「信頼」の設計

データを価値に変える機能を持つのが「信頼」である。信頼により安定した大量のデータ流通を確保するとともに、その品質としての適時で迅速な同期、多様性の確保が図られる。2016年のOECDデジタル閣僚会合(メキシコ・カンクン)において「デジタル経済」の概念が本格的に発出されたが、その後6年後となる2022年に向けて目的をより先鋭化させたメッセージが、デジタル経済の「次のフェーズ」を考える時期となっている。

たとえばサイバーセキュリティにしても、技術的な脅威に対して日々の対抗措置において協力体制を強化することが必要である。同時に技術以外の点の相対的重要度が増大しており、ランサムウェア(身代金要求型攻撃)など心理的社会的な手段を併用し、損害を与えたり不当に財産を奪おうとする行為に対し、レジリアントな(耐性や回復性が高い)社会と組織文化を設計し実現することが必要である。ここにおいてはたとえば保険のようなしくみにより、リスクを市場原理に基づき分散緩和させることで積極的なデータ活用に対する信頼の醸成を図ることも考えられる。

「信頼」に関する政府の役割と官民連携

多くの社会的課題について、マルチステークホルダ(多様な役割を持つグループ同士の関与)が必要なのと同様、「信頼」を基盤としたデータ流通が新たなデジタル経済の循環に結びつく過程においても役割分担が重要な鍵となる。中でも政府の役割はその適正な関与度合いについて様々な考え方とバランスポイントが存在しうる。

米国調査会社のEdelmanの2022年の報告4)においては、政府、メディア、企業、NGOの4つの主体の中で、政府やメディアに対する信頼が昨年より下がった結果となり、ビジネス主体に対する信頼が最大となった。感染症抑制の決め手政策の欠如や、混乱の中で適切な報道についての疑問が主要因とも考えられる。

社会全体の協力なしにデジタルにおける信頼も醸成することは難しい。そこで求められるのはやはり、政府における適切な政策設計と官民連携だろう。

[注]

1)国際経済連携推進センター編『コロナの先の世界』(産経新聞出版、2020年)

2)中国データ圏、米の倍に攻守逆転で深まる分断

データの世紀 割れるネット(上)、日本経済新聞、2020-11-24

3)The Costs of Data Localisation: A Friendly

Fire on Economic Recovery, ECIPE

https://ecipe.org/publications/dataloc/publications/dataloc/

4)2022 Edelman Trust Barometer, Edelman https://www.edelman.com/

trust/2022-trust-barometer

【参考資料A】CFIEC越境データ流通に関する調査2021レポートの概要

CFIECではこれまで、新型コロナ禍のなかで、これまでのデジタル変革の流れを加速しつつある変化、全く新しい思いもよらなかった変化の両面で、世界における越境データ流通の動向をレポートする活動を行ってきた。その中で2021年1月からASEAN諸国にインドを加えた8か国対象の調査結果について概要を示す。

|

■調査の概要 ●調査対象国:インド、インドネシア、ベトナム、フィリピン、マレーシア、シンガポール、タイ、台湾(8か国) ●調査期間:2021年1月〜現在 ●調査方法:①アジア太平洋IT産業協会(ASOCIO)加盟の各国の団体経由で各国企業に調査票を展開 ②MX(MarketXcel)社経由で各国企業に調査票を展開 ●回収件数:調査方法①→98件(内、ベトナムが80件)調査方法②→400件(20件×8か国) ■調査票 ●設問数:最大18問 ●設問内容:回答者の属性、越境データ移転の状況、データ越境移転規制に関する意識について等 |

1 世界でどのようなデータの移転状況にあるのだろうか?

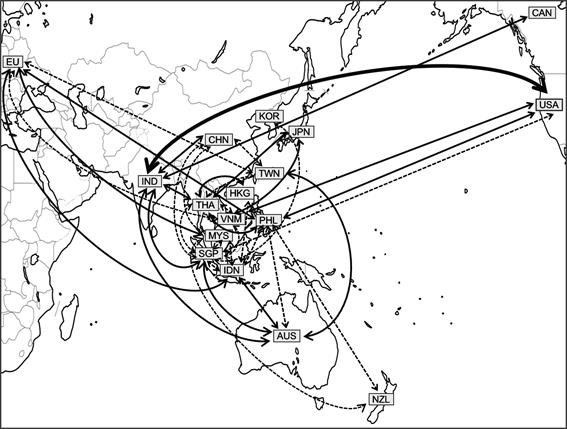

図1はASEANおよび周辺アジア地域を中心にしたデータ移転状況を示したものである。(日本からのデータ移転は今回は対象外である。)線の種類がその2地域間関係の実感としてのデータ移転量(アンケートにより得られた意識による計量、self reported

value)を示している(太線>実線>点線)。

図1 アンケート結果をもとにした世界のデータ移転状況

実感としてのデータ移転量を数値化し正規化をして相対的なデータの流れを比較できるようにした結果、米印国の間の移転が最も大きいという結果が出た。図2では移転先国はASEAN域外(日米欧豪中など)が上位に来る。域内対象国への移転も活発であり、かつ域内では移転先として突出した位置付けとなる国はない。

つまり、データ移転の相手に関してどこか一つの国や地域に偏った状況にあるということはない。また米国とのデータ流通は最も多いもののその他の国や近辺の国とのデータ流通も活発に行われているという意識であることが見てとれる。

中国が関与する越境データ流通の量について、一部統計では米国の越境データ流通量を上回ったとの報告がなされているところであるが、少なくともビジネスの意識の上では、中国は米国、豪州、EU、日本、インドに次ぐ存在である。しかし、今後の状況次第で存在感を増してくることも考えられる。

図2 ASEANインド地域の実感としてのデータ移転の状況(主要な移転先順と移転元の内訳は以下のとおり)

2 越境データの中身は流通の方向、種類共に多様である

図2のデータの移転先に対する意識においても、狭い範囲に偏るということは少なく、データの流通そのものが多方向で多様な実態となっていることが窺える。(図3)

図3 データ移転の方向性と個人データの割合

越境データの種類について見てみると個人データと判断される移転が優勢となるが、同程度あるいは非個人データのみとする回答の合計が過半数である。これは個人情報規制についての関心の高さを示すとともに、業種によっては非個人データの越境移転が主であると感覚的に考えている企業も一定数あることを示す。(図3)

3 ASEANインド地域でのデータ流通規制に対する関心

ビジネスに阻害効果を有する国の規制について、ビジネスへの影響を聞いて見たところ、個人情報保護に関する規制を意識的に重要視している企業が最も多い。従業員数規模の大小で顕著な傾向の違いはなく、企業規模に関わらず共通した懸念と見ることができる。

個人情報保護に続く規制としてはデータローカライゼーション(データ及び関連設備を国内に設置保持する規制)、デジタル課税、コンテンツ規制、知財規制などが企業規模によらず高い関心を持つ規制として報告されている。(図4)

図4 越境データ規制の阻害要因

自社保有情報への政府による開示要求、ソースコード開示要求(ガバメントアクセス)は比較的新しい懸念材料として議論されはじめているところであるが、既にある程度の関心を持っていることが窺える。

また、従業員規模でみた企業規模に大きく依存することなく、中小企業においても、越境データにおける個人情報保護の配慮が必要な点は等しく意識されていると言えそうである。

別の分析結果によると、一般的に厳格な個人情報保護法制度を持っているとされるオーストラリアは、図2のデータ移転が活発に行われる対象国であるが、意識調査上も規制上の制約が厳しいという結果となっている。

データに関するサーバー設備等の国内設置要求(データローカライゼーション)が、個人情報保護規制に続き上位の懸念事項となっていることから、自社のビジネスを海外に展開する動きが活発化していることが見てとれる。同時に、データの本質である地理的な制約を超えた集積により事業上の利点を求める意識も活発化しており、それを阻害する規制要因と捉えた回答者が多かったと思われる。

ガバメントアクセス(政府機関による民間部門が保有するデータへのアクセス)は、米EU間の越境個人データ移転の枠組みであった「プライバシーシールド」を、司法裁判所の判断で無効化された、「Schrems II 判決」の理由の一つとされる。日本をはじめとするこの地域においても、外国に移転された自分のデータが、移転先の法制度や政府方針に従って、知らぬ間に政府から参照・利用される事態が生じることは、消費者の潜在的な不安を煽るものとされている。また、個人データを預かる企業の立場においても、自らの責任の範囲外で消費者の権利を損ねる潜在的な危険が生じることは、事業展開上好ましくない。

越境データ移転規制がビジネスに影響があると回答し、データ流通に関心の高い企業は、そうでない企業に比べ、ガバメントアクセスが重大な影響を及ぼすと考える傾向があることもわかった。認知度はまだ低いものの、潜在的な影響を懸念する意識が高いといえる。