IGFを通じて見たインターネット管理とデジタル社会

~南北問題や派遣国家との対立の中で揺れるインターネットの自由世界~

CFIECデジタル社会研究所 所長

加藤 幹之

CFIECデジタル社会研究所 所長

加藤 幹之

日本語

1. はじめに~2024年の動きの中で

2024年は、インターネットの世界でも、地政学的議論がさらに顕在化した年であった。 2014年4月にブラジルで開催されたNETmundial1から10周年を迎え、2024年4月29、30日にNETmundial+102がサンパウロで開催された。

2024年5月27日から31日にはジュネーブでWSIS Forum 20243が開催された。これは、国連(ITU主体)で2005年に採択されたWSIS文書(チュニス合意)4から20周年が経過することに先駆けて、チュニス合意のmandate(委任)の実施状況を点検し、必要な新しい合意を議論するものである。次回は2025年7月7日から11日にジュネーブでの開催が決まっている。下記第6項で述べる通り、Internet Governance Forum (IGF)は、このチュニス合意により設置され当初5年間の開催が決められていたが、その後、5年と10年の2回の延長があり、現状では2025年の第20回会議までの開催が決議されている。2025年のWSIS Forumでは、IGFを2025年以降も継続するのか、その場合軌道修正がありうるのかが大きな焦点となっている。IGFは20周年の会議が2025年6月にオスロ郊外で開催されることが決まっており、今後のIGFの動向が注目される。

2024年9月22日、23日にニューヨークで開催された国連の未来サミット会議(Summit of the Future)は、岸田首相を含む各国首脳が参加して行われたが、そこでは今後のデジタル経済社会の広い課題を扱うGlobal Digital Compact(GDC)文書5も採択された。GDCは、国連のAI室の創設を含み、いくつもの検討課題を残しており、今後の実施方針について議論が続いている。

12月15日から19日にはリヤドで第19回目の (IGF)が開催された。サウジアラビアという土地柄もあり、今でもインターネットにアクセスできない世界人口の3分の1の人々の存在6を含め、南北格差やその拡大の問題が象徴的な課題であった。

本稿は、デジタル社会の基礎を形成するインターネット7の管理問題を発端にして、国際社会で行われている歴史的な議論や確執を浮き彫りにし、AIや量子技術というような今後さらに進展するデジタル社会の方向性を探るものである。デジタル技術が人類生活を根本的に変革するものであることから、新たな国際政治の場となっていることを見て行きたい8。

2.「全米情報基盤(National Information Infrastructure=NII)」とデジタル革命

現在使われているインターネットは、1960年代後期に開発された米国の大学や軍のコンピュータを接続するネットワークを起源としている9。 インターネットは、1980年代までは、大学や研究機関等の専門家が互いのシステム接続の為に利用するネットワークとして利用されていた。しかし1990年代になり、ドメイン名の商用化やワールドワイドウェブの普及等により、一般の人々の利用が急速に広まった。

米国では、1993年にクリントン大統領、ゴア副大統領が政権に着くと、「全米情報基盤(National Information Infrastructure=NII)」の構築を進めようとした10。1993年9月15日、クリントン政権は「行動の課題(Agenda for Actions)」と題する文書を発表した11。そこではNIIを「消費者の指先まで莫大な情報を届けられる通信ネットワークとコンピュータ、データベース、消費者家電製品の継ぎ目のない網」と定義している。そしてNII構築の目的として、(1)民間部門の投資促進、(2)すべての国民が安価に通信、情報サービスを受かられるよう「普遍的サービス」の考えを拡大、(3)技術的革新と新アプリケーションの促進、(4)継ぎ目のない、インタアクティブなユーザー主体の運用、(5)情報の機密保持とネットワークの信頼性の確保、(6)無線周波数管理の向上、(7)知的財産権の保護、(8)他の政府レベルや外国との調整、そして(9)政府情報のアクセスを提供し、政府調達を促進することの9点を挙げている12。

興味深いことに、NIIでは全米に新たな高速の情報ネットワークを張り巡らせるのが当初の計画であったが、計画がスタートして間もなく関係者たちは、「情報のネットワーク自体は(今日インターネットと呼ばれるものが)既に存在しており、必要なのはそれを使いこなす法制度等の仕組みである」ことに気づいた。

既に当時でも、NIIはその利用者の増加と共に、セキュリティーや虚偽情報、プライバシーや表現の自由などの人権侵害等、多くの課題が指摘されるようになった。そこでクリントン政権は、インターネットの民間での活用の促進を進め、通信の相互認証、プライバシーやセキュリティー、知的財産権の保護等、多くの法制度を情報ネットワーク利用支援のために整備した13。 同時にこれらの新しい法制度を諸外国にも拡大するよう積極的に働きかけた。

こうしてクリントン政権2期目となった1998年には、早くも商務省から「デジタル社会の出現(the emerging digital economy)」と名付けられた報告書が発行された14。ここでは、デジタル革命が起こりつつあり、インターネットが爆発的に拡大することにより、雇用を促進し経済に大きな恩恵をもたらしつつあることが指摘されている。米国では1980年代に日本などからの輸入により製造業が衰退し、経済が大きく低迷した。米国は新しいデジタル技術により、経済の復興を遂げると共に、再び世界の覇者への道を進むことになった。今日ビッグテックと呼ばれるグーグルやアマゾン等も、この時期にデジタル革命と共に誕生している。米国は経済の復活をイノベーションやビジネスモデルの変革、法制度の構築により成し遂げたのである。

クリントン政権が当初3つの重点的経済課題として挙げたのが、(1)雇用創出を重視した短期的景気刺激策、(2)生産性を高める為の長期的投資の促進(特に税による民間投資インセンティブの付与などが特徴的)(3)財政赤字の削減であった。この政策は特に(2)と(3)を中心に「93年包括財政調整法(Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993)」15として成立した。

公的医療保障制度として存在したメディケア(高齢者)とメディケイド(低所得者層向け)の改革に取り組んだことは有名だが、一方クリントン政権では経済活動の民営化、民間からの投資を(それまでの政権に続き)積極的に試みた。当時デジタル革命の中心的存在であったインターネットも、こうした政治的環境の中で、急成長していたのである。

米国発の技術であったが、既にインターネットは海外にも浸透していた。諸外国は、こうした米国経済の復活の状況を見ると、多くが「インターネットは米国のものか?誰のものか?」「インターネットは誰が管理するべきか?」という疑問を持ち始めた。これが初期の「インターネット管理(ガバナンス)問題」の発生である。

3.インターネットの管理問題とICANN

そうした時代背景の中で、1998年10月にICANN16が設立された。既に述べた通り、当時の米国は民間の自由な競争を促進することで社会の発展を求める動きが強かった。米国は、インターネットの管理を米国が独占することを捨て17、インターネットの管理権限を民間の組織、ICANNに移管した。ICANNはそれまでの多くの国際的な政府間組織と異なり、カリフォルニア州法に基づく非営利法人であり、最終的な意思決定は国際的に選ばれる理事から成る理事会が行う形を取っていた。理事会は民間人から構成されており、各国の政府関係者は、直接意思決定を行うものではなく、政府諮問委員会を通じて意見を諮問するものとされた18。

ICANN設立に際しては、世界中から多くの意見の提出を受け、グリーンペーパー19、ホワイトペーパー20という2つの文書を通じて議論が進められ、最終的な形が作られた。そこでは、4つの基本原則として(1)インターネットの安定性の確保、(2)(ドメイン名の提供等、いろいろな場での)競争原理の導入、(3)意思決定に関して民間によるボトムアップ的な調整活動、(4)インターネットを代表する人々により構成されること、が基本とされた。

民主的な運営を目指したが、ICANNは設立当初から国際的な批判にさらされてきた。ICANNは本来「インターネットのドメイン名とIPアドレスの技術的管理」を行うことをミッションとしており、インターネットを使ったいろいろな社会的課題について何らかの決定を行う場ではない。当然それらの問題について権限を持つものでもなく、従って責任を負うものではない。しかし、ICANNは設立当初から、ITU等の場で批判を受け続けて来た。ICANNは、本部が物理的に米国に存在し、カリフォルニア州の法律に基づいていることから、国際組織とは言うものの、米国色が強いと言う(感情的ともいえる)批判もあった。

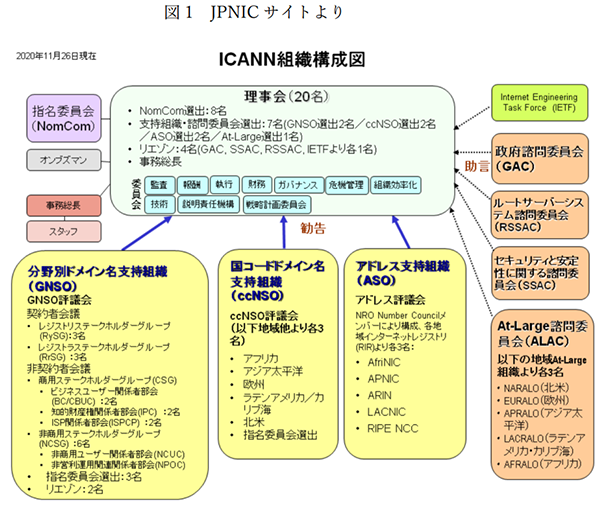

インターネットの階層構造の頂点にあるルートネームサーバーが13個のうち10個まで米国にあること、歴史的に米国の大企業や大学はIPアドレスを大量に配布されたことなども、インターネットが米国中心だという議論に引用されることが多い。ICANNは、そうした内外の批判を受けて改革を議論し、2002年には当時のリンCEO名で改革案が承認された21。リン提案では、当時のICANNにとって3つの大きな問題を指摘している。それらは、(1)各国の登録機関、企業や一般ユーザー等、多くの関連すべきグループの参加が少ない、(2)透明性を重視しすぎる結果、手続きだけが先行して業務遂行が妨げられる、(3)資金不足、の3つであった。それらを受けてリン提案では、(1)ボードの改革、(2)政策提言のグループ組織改革、(3)透明性確保の為の組織改革、(4)資金調達、を対象とし、変革を実施した22。その後も若干の変更があり、現在ICANNの組織は次の通りとなっている。

図1を見ると、ICANNは最高意思決定機関である理事会や、支援組織(SO)、諮問委員会などにより構成されることが分かる。それぞれの組織は、違った利益を代表するグループで構成されている、いわゆるマルチステークホルダー(MSH)グループとなっている。例えば、その代表的なものが、分野別ドメイン名支持組織(GNSO)である。GNSOは、2名の理事を選出する権限を持つが、その構成は、レジストリ、レジストラ、ビジネスグループ、非ビジネスグループとなっており、さらにビジネスグループはビジネスユーザー、知的財産権関係者、ISPの3つのグループで構成されている。これとは別に地域別ドメイン名の登録団体からなるccNSOや、IPアドレスの分配に携わるASOは、それぞれ2名ずつの理事を選出できる。この権限分配の比率が適正であるのかは議論があったが、2002年のリン改革以降、ICANNは概ねこの組織形態を維持してきている。

ICANNは、「ドメイン名とIPアドレスの技術的管理」だけを行う組織であるが、その維持管理は、インターネットの存続を左右する側面がある。近年地政学的問題から、インターネットの分断の問題が指摘されているが、ICANNは、「One World, One Internet」を標榜し、分断に対抗しているように見える。

しかし、ICANNへの批判は、リン改革以降も続いた。国連は既に、2001年12月に、世界情報社会サミット(WSIS)の開催を決定23し、インターネットの管理問題を議題に入れていた。そこでは、急速に普及し社会のインフラとなりつつあるインターネットの管理を、米国の民間組織にゆだねるべきではなく、国連のような国際的な政府間組織で議論し必要な決定を行っていくべきではないかが中心的論点であった。

4.MSHの考えの背景となったSDGsの世界

ICANNは設立当初から非政府の民間主体のMSHによる意思決定と運営を基本としてきた24。実は、MSHの参加の仕組みは、1980年代後半の持続可能な開発(sustainable development)関連の会議が始まりといわれている。

例えば、1992年6月にリオデジャネイロで開催された国連の環境と開発に関する会議では、MSHモデルが広く採用されている。リオ会議で採択されたAgenda 2125の第III章(SECTION III. STRENGTHENING THE ROLE OF MAJOR GROUPS)では、全体にわたってMSHの活動の重要性が指摘され、それぞれの内容が説明されている。そこでは、女性、子供や若者、先住民族とそのコミュニティー、非政府組織、地域の政府機関、労働者と組合、ビジネスと産業、科学技術コミュニティー、農業従事者を特定し、それぞれの役割や貢献について触れている。

注意したいのは、これらのいろいろなステークホルダーが、直接政策決定権を持っているということではなく、環境問題に関してステークホルダーの意見を取り入れ、実施に参加させていくことが中心となっていたことである。環境問題の解決には、当然のことながら全てのグループの参加と協力が必要である。ここでは、国連を主体とした国際的なMSHの参加プロセスを利用することによって、制度の実施(implementation)を推進する目的があったと言える。MSHのプロセスを議論する場合、マルチステークホルダーの参加のレベルが、単に意見聴取の為か、具体的な意思決定権を持つのか、制度実施に於いての具体的役割や資金面での担保を含む活動まで含むのか、等、内容を吟味していく必要がある。ICANNの場合は、明らかに組織の最終的な意思決定にマルチステークホルダーが直接関与するという形態である26。

5.2つのWSIS会議

2003年にジュネーブで行われた第一回のWSISでは、先進国がICANNを含む現状の民間主体の管理継続を主張する一方、途上国側は国連等の政府間組織が管理権限を持つべきだと主張、議論は南北問題の側面を見せた。先進国の中でも米国と欧州はデジタル技術の進展度合い、プライバシー等の人権問題への取り組み方の微妙な違いがあり、必ずしも一枚岩ではなかった。むしろカナダ、オーストラリア、時に日本が米国と組んで、民間主導で開かれたインターネットの制度を積極的に支援したように思えた。

ITUを主体とした国連は、事務総長の指示でインターネットガバナンス(IG)に関するワーキンググループ(WGIG)の設置を決定した。

WGIGは、(1)IGの定義の構築、(2)IGに関する公共政策的課題の特定、(3)先進国・途上国の民間セクターと市民社会、既存の政府間組織、国際組織、その他のフォーラムや政府のそれぞれの役割と責任に関する共通の理解の促進、(4)2005年のチュニスでの第二回WSIS会議での検討及び適切な行動のために、WGIGの活動結果の報告書を準備すること、を目的としていた。

WGIGは、ニティン・デサイ前国連事務次長を議長とし、元スイス外務省の外交官で後にIGFの事務局長を務めたマーカス・クマー氏が事務局長となり、議長を含め総勢40名の組織で活動した。2004年11月の会合以降、2005年2月、4月、6月と4回の会合を行い、それらの会合の機会にメンバー以外の意見を聞く公開会合も開催した。

6.WGIG報告書とIGFの誕生

2005年7月にWGIGは報告書発表、それを受けて、9月には第3回WSIS準備会合が開催され、11月16日から3日間、第二回のWSISがチュニスで開催された。

WGIGの報告書は、メンバーリストや用語集を入れても24ページ、本文は20ページ足らずの比較的短い内容27であり、別途76ページの背景報告書が出されている。

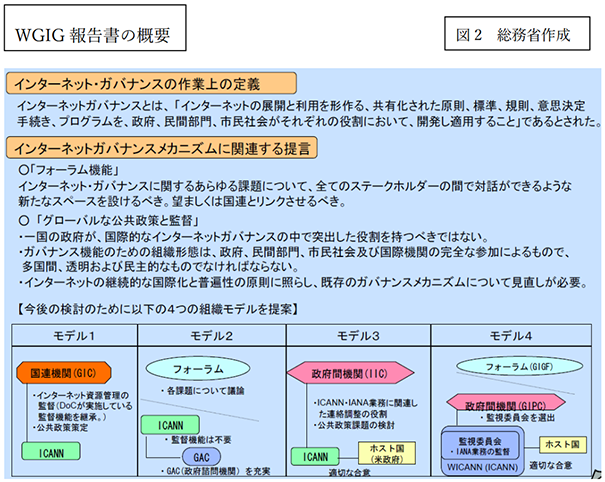

まず、(1)IGの定義は、「インターネットの展開と利用を形成する、共有化された原則、標準,規則、意思決定手続き、そしてプログラムを、政府、民間セクター、市民社会がそれぞれの役割において開発し適用すること。」としている。特に注釈として、IGの議論はICANNが取り扱うドメイン名とIPアドレスの問題に限定されない(つまりICANNをどうすべきかということがIG議論の本質ではない)ことを明記している。

(2)IGの公共政策的課題については、特に優先度が高いものとして、(i)ルートゾーンファイルとシステムの管理、(ii)相互接続費用、(iii)インターネットの安定性、セキュリティーとサイバー犯罪、(iv)スパム、(v)国際的な政策策定のための意味ある参加、(vi)人材開発、(vii)ドメイン名の割り当て、(viii)IPアドレス、(ix)知的財産権(IPR),(x)表現の自由、(xi)データ保護とプライバシーの権利、(xii)消費者の権利、(xiii)多言語化、が特定されている。さらに、融合、次世代ネットワーク、貿易、電子商取引というような他の重要な問題もあることを指摘している。ここでもIG問題は、ドメイン名とIPアドレスの技術的管理を行うICANN問題だけではないことを明確にしている。 これらの論点の多くは、これまでもインターネットや電子商取引の制度問題として議論されてきた項目である。特に、インターネットに対する接続費用28と言うこれまで規制されてこなかった問題が入ったことや、「参加」や表現の自由、消費者の権利と言うような市民社会からの要請が前面に出されたことが興味深い。

(3)これまで民間主導で発展してきたインターネットであるが、政府、民間セクター、市民社会のそれぞれの役割に関して、政府の役割や市民社会の役割が広く明確に特定されていることが注目される。

(4)WGIG報告書は、重要な2つの「提言」を行っている。ひとつは、IGの議論を今後も継続する「フォーラム」を設けることである。これは、上記(2)で指摘されたような公共政策的課題を国際的に議論する対話の場であり、国連の組織にリンクすることが望ましいが、形態は今後の検討課題だとしている。

もうひとつは、国際的な公共政策に関する監督(オーバーサイト)の機能に関するものである。報告書では、政府、民間セクター、市民社会、国際機関の全てが参加する形態が必要であると指摘している。そして、これらを受け、今後のガバナンスのモデルとして4つの違ったモデルを提案している。それらのモデルは、国連機関が直接ICANNを監督するものから、今のICANNの形態はそのまま残した上で全く別の議論の場としてフォーラムを設けるものまで多様である。

チュニスの第二回WSISでは、このWGIG報告書が基本的に採択され、4つのモデルの中の2番目が選ばれ、IG議論のフォーラム(後のIGF)設立が決まった。(図2参照)

7.IGF会議とインターネット管理問題

2回のWSIS会議を経て、チュニス合意により、ICANNは現状の民間主導の形態を維持した。同時に毎年IGF会議を開催することとなった。

2005年に第二回WSIS会合が開催されたチュニスは、紀元前にローマを脅かしたこともあるカルタゴの地だ。WSISの一年後、歴史はさらにさかのぼることになった。第1回IGFの会場は、地中海を隔てた民主主義の発祥地・アテネであった。

カルタゴのWSIS会議から、アテネのIGF会議へ。そこではインターネットの管理問題にも変化が生まれた。ICANNの現体制維持が決まった結果、IG問題の焦点が、ドメイン名やIPアドレスの管理業務を担当するICANNの問題から、より広いインターネットの制度全般の検討に移ってきたことだ。

第一回のIGF会議でも、一部からは「ICANN批判」の意見が出されたものの、多くの議論は、ICANNによる管理体制を前提にして、セキュリティーやアクセスのようなより一般的で広範囲の制度的な問題を取り上げるものだった。この流れは、その後のIGF会議でも継続され、IGFはインターネットに関わるあらゆる問題を議論する場となって行った。参加する人々も、当初はドメイン名のレジストリやレジストラ、地域のTLDの管理団体等の、ICANN関係者の比率が多かったが、徐々にいろいろな法制度や技術分野、ビジネスの専門家が増加した。IGFではIoT、クラウドコンピューティング、最近ではAIのような「新しく出現する技術(emerging technology)」課題が大きなテーマである。2023年の京都会議ではAIに関するセッションが多く、一部の新聞報道でも「AIに関する国連の国際会議」が開催と報じられることもあった。

しかし、20年近く開催されているIGFで、ICANN批判や、インターネットの国際的管理の問題が完全に無くなった訳ではない。チュニス合意には、「強化された協力(Enhanced cooperation)」29の規定があり、これをもって「加盟国がいつでも(ICANNに代わる)新たな国際的政府機関を設置できる根拠規定である」と主張する人々も存在する30。一方、この規定については、チュニス合意の当初から意味が曖昧であり、何らかの議論の根拠にはなりにくいという意見も多かった31。

IGFが「議論や情報交換の場(フォーラム)であり、決議機関ではない」という点も、IGFを通じたインターネット管理問題への批判を和らげる役割を果たしたように思う。もしIGFがインターネットに関わる多くの制度について国際合意を直接的に形成する場であったとしたら、おそらく各国政府はインターネットに関わる国際的な組織を作ることに、より積極的になったのではないかと推測する。かくしてIGFは当初の5年間の任期を5年、そして10年延長し、2025年の第20回まで継続して来たのである。

8.国際的政府間組織議論の再燃か

IGFが2025年に20回の節目を迎え、継続かどうかが議論される時期を迎え、2024年には、いろいろな動きがあった。

4月にサンパウロで開催されたNETmundial+10では、MSHのプロセスについて13項目のガイドラインと、12項目のプロセスのステップ提案(「NETmundialマルチステークホルダー声明」)が出された32。これらは、透明性や多様性の要件等、あくまで理念的なガイドラインにとどまっており、MSHで拘束力のある決定を行うべきかというような法的な内容には至っていない。その意味で、広義のMSHの概念を示したものと言える。この声明は、その後の類似の議論の場で度々引用されており、MSHの概念を確認する一つの指針としての役割を果たしている。欧米の動きに対してブラジルが主導して作られた声明であり、MSHという考えには南北問題やデジタル格差を越えるべきというメッセージも込められていることは見逃せない。一方、NETmundialでは、MSHを実現するためには、国際的な政府間の組織が必要という議論は見られない点も興味深い。

9月にニューヨークで開催された国連の未来サミットでは、Global Digital Compact(GDC)文書33が採択された。GDCは、次の5つの目標とともに、それを実現するための原則や行動計画が規定されている。

(1)すべてのデジタル格差を解消し、持続可能な開発目標の達成を加速すること。

(2)すべての人々がデジタル経済に参加し、その恩恵を受けられるようにすること。

(3)人権を尊重し、保護し、促進する、包括的でオープン、安全で安心なデジタル空間を育むこと。

(4)責任ある、公平で相互運用可能なデータ・ガバナンス・アプローチを推進すること。そして、

(5)人類の利益のために、AIの国際ガバナンスを強化すること。

GDCは4月1日付けで最初のドラフト(ゼロドラフト)が出されて以降、最終版(第4ドラフト)が確定するまで、世界中から多くの懸念が示され、意見が出された。国連のニューヨーク組織が担当し、加盟政府間の協議という旧来のプロセスで作業が行われた結果、民間の関係者には極めて透明性の薄いものであった。内容も当初は、デジタルに関わる多くのことを国連という政府間組織で取り扱うことを示唆しており、特に先進国政府関係者は、「押し戻し」の作業に終始したと言われている。

最終的に採択された文書は、多くの批判を受けた結果、MSHの参加による活動をうたっているが34、GDCの作成自体が透明性の低いプロセスで行われた結果、今後の実施や運用への懸念は継続している。またAIに関連して、国連の中に独立した国際的科学パネルを設置することやAIガバナンスに関して国際的対話を促進することなどを具体的に述べている。AIについては、既に国連内外のいろいろな組織の中でも検討が進んでおり、新たな仕組みの必要性や役割についても疑問が投げかけられている。

国連加盟国、特に途上国からは、AIが新たな南北格差を生むのではないかという懸念が大きい。もしAIのガバナンスについて、国際的政府間組織である国連が議論の中心となるとしたら、AIの実装、利用について、果たして効率的で社会に貢献できる仕組みとなるのか。ここでも20年以上前にインターネットの管理問題で行った議論に似た、先進国批判の議論が発生するように見える。コロンビア大学で、2024年10月に行われたウエビナー35では、各国の専門家がGDCの評価等について議論を交わしたが、「国連のような政府機関が主導してデジタル問題を広く扱うことには懸念がある。GDCの動きには当初反対したが、最終ドラフトはかなり内容的に改善された。できてしまった(国連総会で採択されてしまった)ものは仕方がない。今後は、実施・運用について注意深く見守って行くべきだ」という意見が支配的だった。

9.リヤドのIGF会議

こうした懸念は、リヤドのIGF会議ではかなり明確な形で表面化し、議論の対立を生んだ。

開会のスピーチで、国連の事務次長(under-secretary-general)であるLi Junhuaは、GDCに触れ、WSISの見直しの議論は重要であること、インターネットガバナンスはデジタル全体に広がっていること、特にAIの進展が重要である点を指摘した。また南北格差の広がりが課題であると述べた。

続いてサウジアラビアのデジタル大臣が流暢な英語で、デジタルデバイド、グローバルデバイド、ジェンダーデバイドの3つのデバイドが存在することを指摘した。

ITUの事務総長は、2005年にチュニス合意のあった時は、インターネットは10億人に使われていただけであるが、今では50億人以上となっている。しかし世界の3分の1には使われていない。5Gも途上国ではまだ普及していない。2023年には200以上の海底ケーブルが切断された。GDCはキーマイレージであり、MSHの考えが今後も重要と指摘した。

その後、ポーランドのデジタル大臣、モロッコの女性大臣、パキスタンの女性上院議員など途上国の政治家が登場した。先進国政府からの挨拶は、2025年にIGFを主催するノルウェーの大臣だけであり、彼はIGFの重要性や20年目以降の継続を主張した。来賓として登壇したのは、ICANNのCEO、UNESCOの事務総長補、World Federation of Engineering Organizationsという技術者の国際組織の中国人代表、インドのIT企業であるWIPROのプライバシーやAI担当役員と、比較的限られた人々であった。総じて、デバイドの解消や女性の参加などの指摘が多く、デジタルやIGF礼賛のような発言は少なかった。

Day 1の午後のメインセッションで、IGFの評価と継続に関する議論が行われた。最初に発言したサウジアラビアの大臣は、IGFを2025年以降も継続するべきとの意見を表明した。国連の事務次長は、IGFのMSHプロセスは重要なものであり、今後もpremium forumの役割を果たすだろうと述べた。インターネット協会(ISOC)代表は、全てのステークホルダーを参加させる良い場であり、IGFの継続を強く支持すると述べた。日本の総務省、今川審議官も昨年の京都会議に触れ、IGFの継続は不可欠であり、GDCの実施をリードするためにもIGFを活用して行くべきだと主張。その後続いた米国、EU、イギリスの代表も、IGFの功績をたたえ、継続を主張した。

リヤドの(Day 0を含む)5日間の会議で、IGFの20年目以降の継続を正面から否定する発言は見られなかった。むしろIGFを時限的な会議ではなく、恒久的な会議とし、そのために予算を確保して36、事務局機能をより強化するべきという主張も見られた。

IGFを20年目以降も継続するべきかという議論の焦点は、IGFの継続を前提に、

(1)IGFの在り方を(例えば、単なる議論の場である以上に何らかの権限を与えて)修正して行くのか?

(2)GDCで提案されているAIの国際議論の場などとの関係をどうするのか?つまり、(ニューヨーク組を中心とした)国連の中に別の議論の場やプロセスを作るのか?それともIGFがGDCのmandateの中で、一定の役割を果たすのか?

(3)MSHの参加をたたえる発言が多いが、その実態、中身をどうしていくのか?たとえ単なる意見聴取だとしても、意思決定の中に取り込んで行くプロセスを確保するのか?

というような論点になりつつある。

これらの疑問の裏には、やはり「先進国が主導してきたICANNやIGFのような民間主導、自主的なルール作りの仕組みではなく、国際的政府間組織でAI等の重要な問題を議論して行きたい」という圧力があると思われる。途上国にとっては、新しい技術が(国際的な大企業主導で)規制なく自由に運用されるなら、格差がさらに拡大する懸念がある。また一部の覇権国家から見ると、途上国を巻き込んで自国に有利な制度を普及することは政治的にも大きな意味があると思われる。プライバシーや表現の自由というような人権に関わる事項だけを取ってみても、制度作りがいかに重要かは歴史的に実証されている。

5日間を通じて、MSHの考え方を正面から否定する発言も見られなかった。しかし、その定義や意味付けには違いがあると感じた。格差を指摘する人々は、格差是正の為にもMSHの参加を得る必要があると主張する。しかし例えばジェンダー格差を主張する国々で本当に女性が意見を持って制度改革に取り組めるのか?MSHの考え方の下では、プロセスの確保に大きな意味がある。上記第4項でも見た通り、MSHの参加にもいろいろなレベルがある37。そうした具体的な説明なくMSHという言葉を用いることには危険が伴う。パブリックコメントの提出や、公聴会の開催を約束しても、その意見を取り込むプロセスが確約されなければ、意味がないからだ。これは先進国でも同じである。MSHの参加を得るとしながら、大企業の利権や官僚だけの意見で検討が進むとしたら問題である。途上国からの批判の的になることは間違いない。今後、MSHの定義や中身、プロセスをさらに議論する必要性を痛感するものである。

10.IGFリヤドでのデジタル議論は現代の国際政治の縮図

IGFリヤド会議での政治的な議論をもう少し見てみよう。

Day 1のワークショップ「From WSIS to GDC-Harmonising strategies towards coordination」と題されたセッションでは、ICANNやIGF問題に古くから参加して来たオピニオンリーダーの一人であり南アフリカ出身のAnriette Esterhuysenがモデレートし、GDCの評価やIGFの将来について忌憚ないやり取りを交わした38。彼女は、まず会場の全員を起立させ、「GDCがIGFに何らかの指針を与えたと思うか」「思う人はこちら側、思わない人はそちら側に移動しろ」と述べ、全員の意見を聞いた。多くの専門家が参加した約60~70人ほどの聴衆はほぼ全員がNoの側に移動した。次の質問は、「WSISでinclusiveであることを求めたことは、今や陳腐化したか」というものだったが、それにも大半がNoと反応した。Anrietteは、米国国務省やエジプト政府の専門家など、会場の参加者からのコメントも求めたが、WSISの目的はまだ十分達成されていないことも指摘された。最後の質問は、「MSHアプローチは現存する権力や影響力から防御し対抗する(entrenches)ものだと思うか」というものであった。ここでもMSHアプローチの価値が議論されたが、MSHアプローチは、言葉だけでなく、中身(context)が無いと意味がないことも指摘された。

GDCの評価に関して、先進国の政府でGDCやWSIS+20に深く関与している専門家から「GDCの検討をする人々の中で、multilateralなプロセス39を支持する考えがあることは事実だ。GDCを検討する国々の中に、常にIGFやICANNを弱めようとする国々があったことを理解することが極めて重要だ。これはニュースとして報道されないし、最終文書からは読み取れないものだ。」とのコメントがあった。さらに彼は、「WSISの見直しのプロセスには注意を継続する必要がある。GDCの文書の中にIGFは「primary multistakeholder forum」だとする記載があるが、G77の国々はこのprimaryという言葉を削除しようと投票した。現在もこれからもIGFについて違った見方をしている国々やグループがあることは事実だ」とコメントした。GDCの最終文書が妥協の産物であることは、誰もが知ることであるが、数か月の交渉の中で激しいやり取りがあり、かつその原因は収まっていないことが計り知れる。

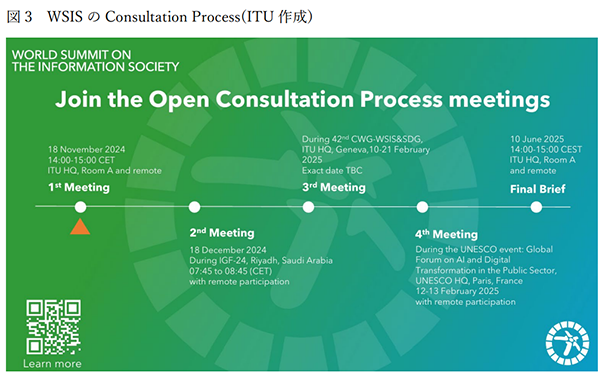

もうひとつ注目したいセッションは、WSISを主催する国連(ITU)のセッションだ40。国連では、2025年7月にWSISForum2025を計画しているが、それまでに何度か報告と意見聴取のためのOpen Consultation Process会議を主催する。今回のセッションはその第2回目の位置付けであり、まず主催者から20年前のWSISから今日に至る経緯と、来年までの計画の説明があった41。共催者であるUNESCOからも、Consultation Processを全面的に支援するとの発言があった。

2025 年7月のハイレベルセッションは、できるだけinclusiveにすることを目指しているとの説明があった。2024年11月の第一回セッションでは、時間の制約から発言時間が制限され、参加者からは多くの不満が示されたからである。

UNDPの参加者からは、WSISとIGFが連動し、MSHのプロセスを実現することが重要であること、ITUとUNESCOの活動を全面的に支援するとの発言があった。U.N. Trade and Developmentの参加者からも、広く意見を聞くことの重要性や、国連のいろいろな機関が協調してWSISの実施を進めるべきとの指摘があった。これに対してITUからは、例えば ICT infrastructure, cybersecurity, capacity buildingはUNDP、E businessはUPUと ITC、知識社会の分野はUNESCOというように、国連の様々な機関が連携してWSISの課題を実施できると説明した。

さらにITUの参加者は、GDCについて、採択を歓迎した上で、Capacity building, protection of human rights, innovation, knowledge sharing, ethical use of technology, AI inclusivity, bridging the digital divideなど、多くの課題について、WSISと共通性があることを指摘し、国連機関内で、調整しながら実施する考えであることが述べられた。

聴衆からのコメントとして、WSISは既に存在する議論の場を蒸し返すことはあってはならないというものがあった。他にも、MSHへの支持などの発言に加え、ICTの環境問題、IoTやAI技術の問題、光ケーブルなど新しい技術の問題もWSISで取り扱うべきとの指摘もあった。また、GDCの実施の方法が明確でなく懸念があるとの指摘もあった。こうした点を今後のWSIS Consultation Processで指摘され、2025年のWSISとなって行くことが予定されている。これまでの経験から、どこまで透明性が維持されるかは不明であるが、引き続きこのプロセスに参加し、意見表明して行くことが期待される。

11.IGFの進化と貢献

国際的ルール作り

IGFは、2006年の発足当時から「議論が発散するだけで、何も決めるものではない」「大きなお祭りか、万博のようなものだ」従って「IGFに参加しても意味がないのではないか」と批判する向きもあった。確かに、国連のいろいろな組織やOECD、ASEAN、最近ではG7などの政府間の国際組織と比較され、条約締結等の具体的な意思決定のプロセスがないことがIGFの弱点という側面は否定できない。これは、国際的なルール作りが、条約等の法制度に基づいた国際的な政府間組織で行なわれるべきか、非政府の団体で契約を主体として行われるべきか、という議論にも関係するものである。国際標準化のプロセスをデジュリ標準、フォーラム標準、デファクト標準に分類することが多いが42、デジュリ標準を目的と考えると、ICANNの場合であっても、国家の主権に基づく国際的な意思決定なのかという疑問はある43。しかし、こうした国際的ルール作りについては、例えばEUと米国のプライバシー保護の自主規制「EU-U.S.データプライバシーフレームワーク」44のような、いわゆるsoft lawと呼ばれる制度が、近年取り入れられる例も増えている。

IGFの場合は、そもそも意思決定を行う組織ではない点で、こうした国際的政府間組織とは全く異なったものである。しかし、IGFが国際的ルール作りに貢献しなかったかというと、必ずしもそうではないと思われる。

Dynamic Coalition (DC)

IGFでは、Dynamic Coalition (DC)45と呼ばれる個別のイッシュー毎のグループが結成され、活動して来た。これは例えば、デジタル環境から子供の権利を守るDC(Dynamic Coalition on Children's Rights in the Digital Environment)のように、具体的な提言や国際的な活動を行うグループである。DCを通じて意見交換や表明、国際連携を考える者は、IGF事務局に申し出て、行動計画、メーリングリスト、コンタクト先を告げる。MSHの仕組みを取るために、少なくとも3つの違ったステークホルダーの参加を必要とする。IGF事務局は、それらの情報に基づき、DCを登録し、IGFでのセッション開催等の対象とするのである。2023年11月時点で、28のDCが登録されている。注目すべきは、実は、このDCは第一回のアテネIGF会議から既に始まっていたことであり、その限りにおいて、IGFは行動する会議であるといえる。

DCは、IGFの原則に従い、オープンで開かれた活動を行い、メーリングリストも公開される。毎年IGF事務局への活動報告も求められる。IGF自身は、情報交換や意見表明の場であっても、実際はそれぞれの案件に応じて、国際的なグループが形成され、適時必要に応じて各国政府や別の国際的な議論の場に影響を与えて来たのである。DCの活動をさらに活発化、調整するため、第10回IGFからcoordination groupが結成され、毎月DC間で会合を行い、連絡を続けている。

NRI(National and Regional Initiatives)

IGFにはさらに、NRI(National and Regional Initiatives)46と呼ばれる組織がある。IGFは毎年国連主催で全体会議を開催してきたが、それに加えて(アジアパシフィックなどの)地域毎や、国毎のIGFが結成され、活動している。2025年1月現在で、17の地域会議や85の国毎の活動が登録されている。NRIは、それぞれの地域や国で会合を行い、政府関係者を含めいろいろなステークホルダーと連携して活動しており、政策決定にいろいろな形で関与することが多い。2024年12月のリヤドIGFでも、多くの参加者からデジタル政策へのNRIの関与の重要性が指摘された。IGFの世界会議や地域会議に参加した各国の専門家が、海外の事情を知り、それを自国に持ち帰り制度化した例も多いと聞く。IGFは単なる情報交換の場であったとしても、実際に法制度を構築する人々に、自国の専門家や関係者から働きかける意味は大きいと思われる47。

Digital Governance Forum (DGF)?

IGFで扱うイッシューの広がりも見逃せない。IGの定義は、WSISのチュニス合意でも既に広いものであったが48 、初期のIGFではインターネットのインフラの問題(つまりICANNによる管理問題に関係する課題)が大きな焦点であった。この狭いIGの定義に基づく「重要なインターネット資源(Critical Internet Resources)の管理」問題は、その後10年以上サブテーマとしてとりあげられた一方、新しい問題(Emerging Issues)が最初からサブテーマとなり、第三回では「明日のインターネット」第四回では「ソーシャルメディアのインパクト」が具体的なテーマとなった。最近では、AIがIGF全体の中心的イッシューとなり、さらに惑星間のインターネットや量子コンピュータというような未来の課題も取り上げられている。

IGFでは、特に表現の自由やプライバシーのような人権に関わる問題、女性や子供を含む弱者の是正、インターネットやデジタル社会の恩恵に与れないデバイドの問題など、極めて広範囲の課題を扱ってきた。

2024年4月にブラジルで開催されたNETmundial+10の宣言文では、議論の対象を「インターネットガバナンスとデジタル政策」と変えている49。もはやインターネット管理問題という言葉は古いということだ。これらの状況を受けて、リヤドIGF会議では、WSIS+20でIGFの将来を見直すにあたり、IGFの名称を「Digital Governance Forum」とするべきという意見も見られた。IGFが取り扱ってきた問題は、デジタル社会全体の問題であることが広く認識されてきたように思う。

IGFが広いデジタル問題を扱うということには、大きな意味がありうる。例えば、AIやサイバーセキュリティー、偽り誤情報の取り扱いといった専門的ともいえる課題に対して、MSHプロセスにより皆で議論をするというIGFモデルが試みられる可能性があるからだ。同時に、そうした広範囲な問題についてMSHの考えがどこまで通用するかという議論を生むことにもなるからだ。

MSHイズムの拡大

IGFはマルチステークホルダー(MSH)の参加を求め、市民社会を含む多くの人々の参加を前提とする会議である。年次会合でワークショップを提案する場合など、必ずパネリスト等にMSHの参加を求められる。NRIの場合も、設立の重要な要件として、3つ以上のステークホルダーからなるOrganizing Teamの組織が挙げられている50。

特に注目するべきことは、近年若者の参加するセッションや企画が急増していることである。「ユース」と呼ばれるグループが国々で、さらに国を超えて結成され、IGFやNRIの会議で積極的に活動している51。

MSH参加によって、同一のステークホルダーの国を越えた連携が生まれていることにも注目したい。例えば、有害ネット情報から子供を守る為の市民グループが、国際的に活動し、それぞれの国において政策立案や実施に参加することが考えられる。国を越えて共通の課題や経験を共有することにより、国政的なルールが自然と熟成されていくことが期待できると思われる。

参加国が多いこと

IGFは、参加国が多いことが何よりも特徴である。例えば、中国やロシア、中東諸国、グローバルサウスの国々も含めたほとんどの国々が参加する場である52。2023年の京都会議でも、179か国の人々が京都の会場を訪れたとされた。また、2024年のリヤド会議でも11,853名の参加登録があり、実際の現地参加者は144ヶ国から7,194名、オンライン参加者は2,800名以上とされた。地政学上の分断が進む国際社会において、こうした対話の場は類を見ない。

12.今後の検討課題

以上、IGFを中心としたIG議論の流れを追ってきた。ここで議論されてきたことは、人類がデジタル社会に突入したことから、国家間の覇権争い、新たな南北格差を含む極めて重要な課題を提供していることが分かった。多くの課題は、まだ結論には程遠いように思われる。デジタル社会のさらなる進展を見ながら、検討を継続すべき問題である。以下、今後検討を続けるべき視点について触れたい。

(1) WSIS+20への参加と意見表明

2024年リヤドIGF会議での各国の主張を見ても、IGFが2025年以降も継続することはかなり明確になって来た。むしろ事務局機能を含め恒久的に継続するのか、その場合GDCを推進している国連のニューヨーク主体の動きとどう調整するのか、等、IGFの今後の在り方が議論の中心となって来た。

IGF関係者は、上記第11項に例示したIGFの意義をさらに明確に指摘し、継続と強化を主張するべきだと考える。同時に、20年前のチュニス合意の時代から大きく進展したデジタル社会の現状を踏まえた「新たなmandate」を提示し、IGFをさらに意味ある場としていく必要がある。

「新たなmandate」には、未だに繋がっていない世界の3分の1の人々への対応、さらに拡大する懸念のあるデバイドをどう解消するか、IGFが扱う個別の政策課題について具体的なルール作りの仕組みを提案、他の多国間の国際的な議論の場との連携、NRIやユースの活動の活発化の提言、mandateを実現する具体案の提案、mandate実現を検証する仕組み、等、いろいろなことが考えられると思われる。

(2)MSHの定義、いろいろな国際的組織の分析

IGFでは誰もがMSHを主張するが、MSHの持つ意味が必ずしも同じではない。例えば、途上国の市民社会の代表がMSHの観点から意見主張の場を求めたとしても、それは国内での政治過程の問題の場合もあれば先進国のビッグテックへの批判の場合もある。また、MSHの参加という場合、単なるコンサルテーションなのか、意思決定権の確保なのか、実施への参加の要請なのか、さらに実施状況の検証の担保まで求めるのか、いろいろな違いがある。

MSHの考えを進めるためには、国家主権や政府権力に対して、MSHの参加が有意義で効果的だということを立証していく必要があると思われる。この立証のためには、いろいろな国際的なルール形成の事例を分析し、MSHが機能しているもの、機能していないものを分類することが考えられる。現在、この分野の研究は始まったばかりであり、際立った分析結果は存在していない。今後は、海外の研究者たちと連携しながら、この分野の研究を進めることに意義があると思われる53。

(3)日本やアジアでさらにインターネットやデジタル議論へ参加すべき

MSHの議論は、国家主権を持つ各国政府と国際的なルール作りの仕組みをつなぐ意味を持つ。その基本は、国々や地域での議論の場を拡大、活用することにあると思われる。

日本でもNRIとして日本IGF会議を毎年開催してきたが、まだまだ活動は十分とは言えないように思われる。特に若者の参加が大きな課題だ。

アジア太平洋地域でもIGFは活発に活動しているが、ここでも日本のさらなる貢献が期待される54。日本も、2012年に東京で第3回APrIGFを開催したが、その後の会議の企画、運営を含め必ずしもアジア太平洋地域でリーダーシップを取るに至っていないのが現状である。

ビジネスからの参加者が少ないことも、日本の課題である。欧米では、国際商工会議所を中心に、ICC/BASISという(ビジネスのステークホルダーの)組織を作り、活発に活動している55。IGFで取り上げる多くの制度問題が、実は日本のビジネス界にとっても重要な政策課題であり、その国際動向を知り、特には日本の主張を行い、国際的なネットワークを作ることがビジネスを有利に展開することに必須だと思われる。1990年代に米国がデジタル革命で経済立て直しを行なった例を見ても、日本はこの分野の活動をさらに積極的に行うことが期待される。

(4)より広く、デジタル社会の総合的な研究の必要性

IGFが意味ある場であるのか、IGFで見られるMSHのようなアプローチが適切なものなのか、という問いに対しては、最終的には、デジタル社会の行き先はどこか、人類社会に貢献できるのか、貢献できるためには何が必要かというような、より一段上位の議論が必要なのかもしれない。同時に、現在の地政学的な状況から、旧来の民主主義の評価、さらにはデジタル技術でそれがどう変わりうるのか、というような議論も必要に思える。

IGFは、(今後DGFとして生まれ変わるかもしれないが)こうした議論も取り上げて行く必要があるように思える。2025年6月のオスロIGF、それに続くジュネーブでのWSIS+20は、今後のデジタル社会研究の方向性を少しでも示すものになることに期待する。

2025年1月6日

© Masanobu Katoh, 2025

- 1 Net Mundial | Global Multistakeholder Meeting on the Future of Internet Governance 参照。ブラジルインターネット運営委員会(CGI.br)および1net(インターネットに関わるマルチステークホルダーからなるボランティアグループ)が主催。当時のブラジル大統領ジルマ・ルセフ氏の招聘により、反米的な色彩があったとされた。正式名称は「今後のインターネットガバナンスに関するグローバルマルチステークホルダー会合(Global Multistakeholder Meeting on the Future of Internet Governance)」として、マルチステークホルダーの考えを正面から打ち出していたのが特徴的。

- 2 今回は、マルチステークホルダープロセスについての原則を示すOutcomeDocument-20240430.docxが発表された。この原則は、その後の会議でも度々引用されている。

- 3 WSIS(国連国際情報社会サミット)から20年後の見直しということから、WSIS+20とも言われる。

- 4 WSIS関連書類は、World Summit on the Information Society (itu.int) 参照。

- 5 GDC文書は、The Pact for the Futureと呼ばれる全体文書のAnnex 1として添付された形を取っている。

- 6 Statistics 参照。2024年時点で、インターネットは世界人口の68%、55億人に利用されているが、今でも26億人の人は利用できていないとされている。

- 7 スマホによるショートメッセージ(sns)などの使用に慣れ親しんでいる人々には、インターネットというとパソコンでメールやウエッブサイトを見る時に使用する国際的な通信ネットワークだけを思い浮かべる人も多いと思われる。しかし、インターネットの基盤は、検索エンジンやsns、電子商取引などのデジタル社会の(アプリケーション)サービス提供を支えるものであり、その管理はそれらすべてのサービス提供に影響するものである。さらにAIの活用の源泉となるデータもこれらの基盤を通じて提供されることが多い。従って、インターネット基盤は、デジタル社会全体の基礎となると言っても過言ではないと言える。第11項等で述べる通り、IGFでは、デジタル社会の多くの制度問題を取り扱ってきた。

- 8 今後の関連する国際会議の日程について、下記図3参照。

- 9 A Brief History of the Internet - Internet Society 参照。米国国防高等研究計画局(DARPA)が資金を提供し、UCLAなど4つの大学間を接続したネットワーク(ARPANET)が最初のもの。当時新しかったパケット交換の技術を用いて、いくつものコンピュータの接続に成功した。後に、TCP/IPのプロトコールを採用して、今日の形を作った。

- 10 1991年ハイパーフォーマンスコンピュータ法、STATUTE-105-Pg1594.pdf に基づく施策。

- 11 clintonwhitehouse6.archives.gov/1993/09/1993-09-15-the-national-information-infrastructure-agenda-for-action.html 参照。

- 12 同上、Tab A 第1、2ページ。

- 13 Ira Magazinerを、電子商取引の伝道者として指名したものこの頃であった。Ira Magaziner - Wikipedia 参照。

- 14 The Emerging Digital Economy (July 1998) 参照。

- 15 Text - H.R.2264 - 103rd Congress (1993-1994): Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993 | Congress.gov | Library of Congress。

- 16 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 参照。

- 17 その後も米国商務省情報通信局(NTIA)が(2016年10月1日に移管されるまで)IANAの監督権限を維持していたことから、米国政府の支配は変わっていなかったという意見もあった。

- 18 ICANNの現在の組織構成は、後述「図1」ICANNの組織紹介 - JPNIC 参照。

- 19 Improvement of Technical Management of Internet Names and Addresses; Proposed Rule | National Telecommunications and Information Administration (ntia.gov) 。日本語訳はグリーンペーパー - JPNIC参照。

- 20 Statement of Policy on the Management of Internet Names and Addresses | National Telecommunications and Information Administration (ntia.gov) 。日本語訳はホワイトペーパー - JPNIC参照。

- 21 ICANNによる自己改革は、JPNICのサイト(http://www.jpnic.jp/ja/icann/reform/overview.html)参照。

- 22 理事会については、19人から15人に縮小し、選任の構成を変更した。政策提言のグループには、これまでアドレス、プロトコール、ドメイン名の3つの支援組織があった。リン提案では、これらと各国別の登録機関やその他の技術者グループを再編成し、3つの政策審議会(アドレスとIP 番号、世界的、地域的の3つ)と2つの諮問委員会(技術、政府の2つ)を作るとしている。

リン提案では、理事を選ぶための国際的な選挙は中断したが、ICANN活動への異議申し立て処理や監査機能を持った恒久的なオンブズマンを任命、サポートの人員も整備することを提案した。また世界中のインターネット関係者からの意見収集、各地での公聴会、討論会のようなエベントの管理を行うマネージャーの制度も提案している。

資金調達については、これまでのgTLDやccTLD等からの徴収に加え、GDP規模に応じて段階的に金額を決める仕組みで各国政府からの出資を提案している。また、ICANNの活動が安定的に推進できるように、(1年の運営資金相当の)準備金の設立を提案、さらにルートサーバーの運用者への資金提供も示唆している。当時のICANNは予算規模が数100万ドルであり、資金不足が深刻であったが、現在のICANNは1憶5000万ドル以上の予算規模と400名以上のスタッフを抱える巨大組織になっている。

annual-report-2023-en.pdf (icann.org) 等、参照。 - 23 WSIS関連書類は、World Summit on the Information Society (itu.int) 参照。

- 24 ICANNのbylawsでは、マルチステークホルダーに6回触れている。例えば、Section 1.1. MISSION (a) (i)では、“In this role, ICANN's scope is to coordinate the development and implementation of policies -- That are developed through a bottom-up consensus-based multistakeholder process”としている。

- 25 Agenda21.doc 参照。

- 26 MSHやICANN等の制度問題に早くから関わってきた、ジョージア工科大学のMilton Mueller教授は、これらの歴史的検討を通じて、MSHというのはICANNのようにMSHが法的な決定権を持つ場合だけを指すべきと指摘している。The debate over "multistakeholderism" - Internet Governance Project 等を参照。これに対して、筆者はMSHと呼ぶかどうかは、MSHの定義の問題であると考える。既にIGF等の会議では、政治家や高官を含め、多くの人々がMSHについて触れており、それらはかなり広範囲の用語である。用語が独り歩きを始めた面もある。定義は広めに考えながら、それぞれのMSHのレベル、内容、機能を吟味することが有意義であると考える。

- 27 https://www.itu.int/net/wsis/docs2/pc3/off5.pdf WGIGを受けてチュニスで採択された文書はチュニス合意(Tunis Agenda)と呼ばれる。WSIS: Tunis Agenda for the Information Society 参照。

- 28 ITUが管轄する電信電話の世界は、国際的な接続料金問題を常に扱ってきた。インターネットの場合、この問題は企業間の契約で行われ、外部に見えにくい側面がある。

- 29 掲記、注27。チュニス合意69項、71項参照。欧州連合で加盟国の3分の1以上の協力で協力や連合ができる規定とは趣旨が異なる。

- 30 例えば、2013年にITUが主催した国際会議の報告書:backgrounder-wtpf-13-enhanced-cooperation-en.pdf 参照。

- 31 例えば、IGFの初代事務局長のMarkus Kummerの意見:Internet Governance: What is Enhanced Cooperation? - Internet Society 参照。

- 32 上記、注2の文献参照。

- 33 上記、注5参照。

- 34 例えば、Principle(原則):(k) Governments, the private sector, civil society, the technical community, academia and international and regional organizations, in their respective roles and responsibilities, are essential to advance an inclusive, open, safe and secure digital future. Our cooperation will be multi-stakeholder and harness the contributions of all;

- 35 Columbia Institute for Tele-Information (CITI) が主催したDigital Multilateralism After the UN Summit of the Future会議。YouTubeで視聴可能: Digital Multilateralism After the UN Summit of the Future

- 36 IGFのLeadership Panel の議長を務めるVint Cerfの(Day 4クロージングセッションでの)説明では、IGFを恒久的開催とし、300万ドルの年間予算確保を議論しているとのことであった。本稿執筆時点(2025年1月6日)では、予算や国連内の体制にはついては加盟国間での議論が継続している模様である。

- 37 Avri Doriaは、MSHの成熟度を、(ゼロレベルを含む)6つの段階で説明している。Multistakeholder models: Maturity Levels | by Avri Doria | Medium 参照。

- 38 IGF 2024 WS #143。 From WSIS to GDC-Harmonising strategies towards coordination IGF 2024-Day 1-Workshop Room 6- WS143 From WSIS to GDC-Harmonising strategies towards coordination | Internet Governance Forum にビデオ録画あり。

- 39 IGFなどの議論では、multilateral(多国間)の議論とは、国家対国家の政府間の議論の場、multi-stakeholderは、非政府の参加者を含めた議論の場として区別することが多い。

- 40 Day 3のOpen Consultation Process Meeting for WSIS Forum 2025。

IGF 2024-Day 3 -Workshop Room 10 -OF 33 Open Consultation Process Meeting for WSIS Forum 2025 | Internet Governance Forum にビデオ録画あり。 - 41 Open Consultation Processの流れについては、Open Consultation Process (OCP) | WSIS+20 High-Level Event 2025 参照。

- 42 例えば、日本規格協会のmd_5514.pdf 75ページ以下、経済産業省資料Microsoft PowerPoint - A_標準化の概要(R30201修正版).pptx 等参照。

- 43 ICANNの場合、米国憲法にもとづくカリフォルニア州法で決められたルールに基づき、海外の(レジストリ等の)機関と契約で拘束しており、法的には安定した仕組みに見える。勿論国際私法の問題や、それを認めない国家が主権を主張した場合の問題はあり得ると思われる。

- 44 EUは米国企業が一定の基準を満たせば、EUのプライバシー保護規定に適合しているとして、EUから情報を移転することを認めている。Adequacy decision for safe EU-US data flows 参照。

- 45 Dynamic Coalitionについては、IGFのサイト:Dynamic Coalitions | Internet Governance Forum (intgovforum.org) 参照。

- 46 NRIについては、IGFのサイト:Frequently Asked Questions about the NRIs | Internet Governance Forum (intgovforum.org) 参照。

- 47 日本でも、毎年日本IGFを開催してNRIとしての活動を継続してきた。加えて、「IGF 2023に向けた国内IGF活動活発化チーム」(IGF 2023に向けた国内IGF活動活発化チームについて :: JapanIGF 参照)を中心として、日本のIGF組織を法人化し、さらに活発化する試みもある。

- 48 上記図2、インターネットガバナンスの作業上の定義、参照。

- 49 上記注2参照。

- 50 NRI設立の要件を示したTool Kitは、NRIs Toolkit | Internet Governance Forum 参照。

- 51 Youth Initiatives | Internet Governance Forum を見ると、多くの国々で若者が組織してIGF活動を牽引していることが分かる。日本でもこうした動きを進めることが期待されると思われる。

- 52 国連の下の組織であるということから、台湾が国として参加できないというような制約はある。

- 53 現在、この分野について触れている組織として、米国のコロンビア大学のグループ(About Us | Columbia Business School )、ジョージア工科大学のグループ(Internet Governance Project | Georgia Tech School of Public Policy)、Diplo Foundation (DiploFoundation | Leaders in digital diplomacy and global governance) などが挙げられる。また研究者のネットワークとして、GIGANET (Global Internet Governance Academic Network)が挙げられる。

- 54 Home Page - APrIGF.Asia 参照。現在APrIGF事務局は、ドットasiaを運営する香港の団体が担当している。企画、運営を行うグループも最近では、インド、パキスタン、バングラディッシュ、オーストラリア、ニュージーランド等の代表が中心となっている。

- 55 Internet Governance - ICC - International Chamber of Commerce 参照。