インド研究会/

識者の発表に基づく概要とりまとめ(7)

インド各州の電力改革の進捗状況について

識者の発表に基づく概要とりまとめ(7)

インド各州の電力改革の進捗状況について

研究会開催日:2024年11月27日

関西大学政策創造学部教授

福味敦

今世紀に入りインドは有望な投資先として注目を集めるようになったが、日本企業の累積投資額は中国や東南アジアに比して未だ小さい。不十分なインフラは経済発展のボトルネックとして常に指摘されてきたが、なかでも不安定な電力供給は企業に投資を躊躇させる最大の要因といってもよい。したがって電力事情の改善は歴代政権により重要課題として位置付けられてきたが、本報告は近年の電力改革の進捗状況を、できるだけ新しいデータを用いて紹介する。

インドの電力事情

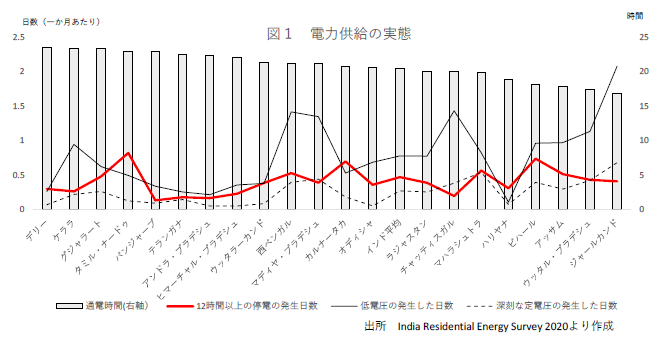

まず指摘すべきは、この十年ほどでインドの電力事情は大きく改善していることである。例えば電力不足については、北・西・南部で発電容量を大きく増やしたことで、15年ほど前に10%を超えていた需給ギャップもほぼゼロとなっている。また全国的に電化を推進してきたことで、2015年時点で電化率が2割ほどであったビハール州の農村部でも、ほぼ全世帯の電化が完了しつつあることが、世帯レベルの調査結果から伺える。停電の頻度が減少したことを喜ぶ現地の声も多く、状況は確実に改善しているといえる。ただし、改善したとはいえビハール、アッサム、ウッタル・プラデシュ、ジャールカンドなどのいわゆる後進州の平均的な通電時間は20時間を下回っており、電圧の安定性にも問題が多く、今後さらなる改善が必要である(図1)。

電力改革

不安定な電力供給は、電力事業体がコストを回収できず、慢性的な赤字経営を余儀なくされてきた結果である。経営難ゆえにインフラの更新に必要な投資やメンテナンスが十分になされず、劣化したインフラが、発電効率の低下による電力供給コストの上昇や送配電損失の増加、自前発電設備の所有のひろがりなど顧客離れを招き、さらなる赤字をもたらすという悪循環である。1990年代までに顕在化したこの構図を打破するために、インド政府もまた改革に取り組んできており、各州の電力供給を担う州電力庁のアンバンドリングと公社化、電力規制委員会の設置を義務化する「2003年電力法」はその集大成といえる。2010年頃までには、基本的に全ての州において実施されたが、こうした環境づくりが過去20年の、発電部門への民間事業者の参入と、電力需給ギャップ解消に寄与したといえる。しかしながらその一方で、改革の最大のターゲットとなる配電部門の経営改革については、困難な状況が続いている。営業損失の圧縮のためには、(1)料金引き上げによるコスト回収率の改善、(2)盗電や料金踏み倒しなど不正行為の防止、(3)送配電損失の引き下げ、といった対策が不可欠であるが、要となる(1)については、電力料金の引き下げを選挙における集票に利用してきた経緯から政治的に困難であり、事実上手を付けることができない状況が続いている。したがってもっぱら(2)(3)にあたる送配電網の更新や、監視と罰則の厳格化やスマートメーターの設置をはじめとする新技術導入による盗電の防止などにより、営業損失の削減が図られてきた。

2014年に誕生したモディ政権もまた電力事業体の経営改革を最重要課題として位置づけ、積極的に取り組んできた。なかでも柱となるプログラムであるUDAY(Ujjwal DISCOM Assurance Yojana)は 配電会社が抱える債務の減免をはかる一方で、経営の効率化を促すものであった。過去にも類似した施策はあったが、モディ政権のそれは、具体的な数値目標を課したうえ目標未達の場合は他の補助金を利用できないなど、「飴と鞭」を導入している点で特徴的であった。また電力料金を政策的に引き下げるのであれば、コストとのギャップを州の責任において補填することを求めるなど、州政府により強いコミットメントを求めている。換言すれば、電力料金の無料化、さらには盗電など不正行為を黙認することで選挙民への利益供与を行い、発生した赤字を電力事業体に押し付けるという従来行われてきた、いわば「インフォーマルな補助金」を廃し、必要なサポートについては、州政府によるフォーマルな補助金として明確化する試みであるといえる。

各州の状況

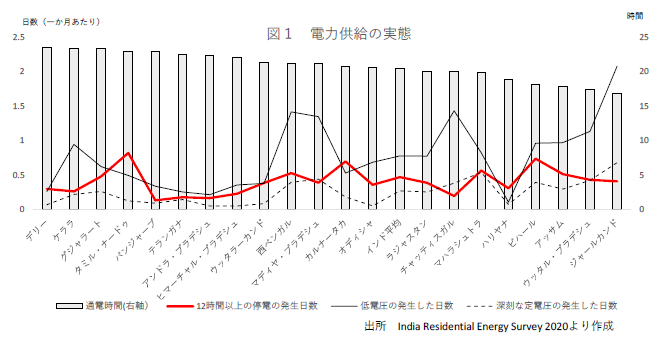

こうした努力の結果、インド全体で、配電事業の累積債務(対GDP比)は2015年度の5.35%から2022年度の2.53%に低下している。送配電プロセスにおける技術的な損失と、踏み倒しや盗電による損失も含めた指標となる商業技術損失率についても、依然として高水準ではあるが、インド全体で2015年の23.7%から2024年度の17%にまで低下している(図2)。モディ政権が当初ターゲットとしていたインド平均15%にはいまだ到達しておらず、また州によっては今なお厳しい状況にあるものの、かつての状況を考えると一定の進捗がみられると評価できる。

また2018年度と2022年度の各州における配電事業者の財務パフォーマンスについて検討すると、2018年度末に1kWhあたり収入とコストのギャップが4Rsを越えている上、州財政による補填を十分に得られていなかったビハール、ラジャスタン、マディヤ・プラデシュの3州において、ギャップとその補填状況に改善がみられていることや、オディシャ州がこの数年の間にギャップを解消し州の財政補填を必要としない状況になるなど、改革の進捗を確認することができる。ただし、マハラシュトラ州、ジャールカンド州など状況が悪化している州もあり注意が必要である。

課題

以上のように、長年にわたり取り組み続けてきたインドの電力改革については、いくつかの州においてはさらなる努力が求められるものの、発電容量の大幅な増設を実現し、配電事業の営業損失の圧縮に一定の成果がみられるなど、全体としては前進していると評価できる。最後に、懸念として以下の二点に言及し、本報告の結びとしたい。ひとつは近年の州議会選挙において、農業部門のみならず、一般世帯の電力料金の無料化を公約とする動きが政党間で拡大しつつあることである。そうした施策をひとたび導入した場合、永続化し、電力事業さらには州財政の健全性を損ないかねず、今後も留意する必要である。いまひとつは、無料化された農業用電力を用いた過剰灌漑と、地下水位の低下問題に解決のめどが立っていないことである。UDAYとならぶモディ政権のいまひとつの目玉プログラムであるPM-KUSUM(Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan)はこの問題に対処する革新的なアイディアが盛り込まれていたが、今のところ思うような成果が上がっていないようである。この点については現在共同研究を進めているところであり、別途報告することにしたい。

以 上

関西大学政策創造学部教授

福味敦

今世紀に入りインドは有望な投資先として注目を集めるようになったが、日本企業の累積投資額は中国や東南アジアに比して未だ小さい。不十分なインフラは経済発展のボトルネックとして常に指摘されてきたが、なかでも不安定な電力供給は企業に投資を躊躇させる最大の要因といってもよい。したがって電力事情の改善は歴代政権により重要課題として位置付けられてきたが、本報告は近年の電力改革の進捗状況を、できるだけ新しいデータを用いて紹介する。

インドの電力事情

まず指摘すべきは、この十年ほどでインドの電力事情は大きく改善していることである。例えば電力不足については、北・西・南部で発電容量を大きく増やしたことで、15年ほど前に10%を超えていた需給ギャップもほぼゼロとなっている。また全国的に電化を推進してきたことで、2015年時点で電化率が2割ほどであったビハール州の農村部でも、ほぼ全世帯の電化が完了しつつあることが、世帯レベルの調査結果から伺える。停電の頻度が減少したことを喜ぶ現地の声も多く、状況は確実に改善しているといえる。ただし、改善したとはいえビハール、アッサム、ウッタル・プラデシュ、ジャールカンドなどのいわゆる後進州の平均的な通電時間は20時間を下回っており、電圧の安定性にも問題が多く、今後さらなる改善が必要である(図1)。

電力改革

不安定な電力供給は、電力事業体がコストを回収できず、慢性的な赤字経営を余儀なくされてきた結果である。経営難ゆえにインフラの更新に必要な投資やメンテナンスが十分になされず、劣化したインフラが、発電効率の低下による電力供給コストの上昇や送配電損失の増加、自前発電設備の所有のひろがりなど顧客離れを招き、さらなる赤字をもたらすという悪循環である。1990年代までに顕在化したこの構図を打破するために、インド政府もまた改革に取り組んできており、各州の電力供給を担う州電力庁のアンバンドリングと公社化、電力規制委員会の設置を義務化する「2003年電力法」はその集大成といえる。2010年頃までには、基本的に全ての州において実施されたが、こうした環境づくりが過去20年の、発電部門への民間事業者の参入と、電力需給ギャップ解消に寄与したといえる。しかしながらその一方で、改革の最大のターゲットとなる配電部門の経営改革については、困難な状況が続いている。営業損失の圧縮のためには、(1)料金引き上げによるコスト回収率の改善、(2)盗電や料金踏み倒しなど不正行為の防止、(3)送配電損失の引き下げ、といった対策が不可欠であるが、要となる(1)については、電力料金の引き下げを選挙における集票に利用してきた経緯から政治的に困難であり、事実上手を付けることができない状況が続いている。したがってもっぱら(2)(3)にあたる送配電網の更新や、監視と罰則の厳格化やスマートメーターの設置をはじめとする新技術導入による盗電の防止などにより、営業損失の削減が図られてきた。

2014年に誕生したモディ政権もまた電力事業体の経営改革を最重要課題として位置づけ、積極的に取り組んできた。なかでも柱となるプログラムであるUDAY(Ujjwal DISCOM Assurance Yojana)は 配電会社が抱える債務の減免をはかる一方で、経営の効率化を促すものであった。過去にも類似した施策はあったが、モディ政権のそれは、具体的な数値目標を課したうえ目標未達の場合は他の補助金を利用できないなど、「飴と鞭」を導入している点で特徴的であった。また電力料金を政策的に引き下げるのであれば、コストとのギャップを州の責任において補填することを求めるなど、州政府により強いコミットメントを求めている。換言すれば、電力料金の無料化、さらには盗電など不正行為を黙認することで選挙民への利益供与を行い、発生した赤字を電力事業体に押し付けるという従来行われてきた、いわば「インフォーマルな補助金」を廃し、必要なサポートについては、州政府によるフォーマルな補助金として明確化する試みであるといえる。

各州の状況

こうした努力の結果、インド全体で、配電事業の累積債務(対GDP比)は2015年度の5.35%から2022年度の2.53%に低下している。送配電プロセスにおける技術的な損失と、踏み倒しや盗電による損失も含めた指標となる商業技術損失率についても、依然として高水準ではあるが、インド全体で2015年の23.7%から2024年度の17%にまで低下している(図2)。モディ政権が当初ターゲットとしていたインド平均15%にはいまだ到達しておらず、また州によっては今なお厳しい状況にあるものの、かつての状況を考えると一定の進捗がみられると評価できる。

また2018年度と2022年度の各州における配電事業者の財務パフォーマンスについて検討すると、2018年度末に1kWhあたり収入とコストのギャップが4Rsを越えている上、州財政による補填を十分に得られていなかったビハール、ラジャスタン、マディヤ・プラデシュの3州において、ギャップとその補填状況に改善がみられていることや、オディシャ州がこの数年の間にギャップを解消し州の財政補填を必要としない状況になるなど、改革の進捗を確認することができる。ただし、マハラシュトラ州、ジャールカンド州など状況が悪化している州もあり注意が必要である。

課題

以上のように、長年にわたり取り組み続けてきたインドの電力改革については、いくつかの州においてはさらなる努力が求められるものの、発電容量の大幅な増設を実現し、配電事業の営業損失の圧縮に一定の成果がみられるなど、全体としては前進していると評価できる。最後に、懸念として以下の二点に言及し、本報告の結びとしたい。ひとつは近年の州議会選挙において、農業部門のみならず、一般世帯の電力料金の無料化を公約とする動きが政党間で拡大しつつあることである。そうした施策をひとたび導入した場合、永続化し、電力事業さらには州財政の健全性を損ないかねず、今後も留意する必要である。いまひとつは、無料化された農業用電力を用いた過剰灌漑と、地下水位の低下問題に解決のめどが立っていないことである。UDAYとならぶモディ政権のいまひとつの目玉プログラムであるPM-KUSUM(Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan)はこの問題に対処する革新的なアイディアが盛り込まれていたが、今のところ思うような成果が上がっていないようである。この点については現在共同研究を進めているところであり、別途報告することにしたい。

以 上